2024年9月29日上午,清华科史哲讲座第73讲在人文楼B206举行。本次讲座邀请到希腊国家研究基金会(National Hellenic Research Foundation)的Efthymios Nikolaidis教授作为主讲人,他讲座的题目是“蒙古帝国时期的拜占庭天文学:与同时期中国天文学的异同”。讲座由科学史系沈宇斌老师主持,来自清华大学、北京大学、中国科学院大学等高校的师生同行参加了讲座。

在讲座的开始,Nikolaidis教授首先介绍了“拜占庭”在时期和地域上的范围定义,并进而定义讲座中的“拜占庭天文学”知识传统。拜占庭天文学最核心的著作是托勒密《至大论》以及亚历山大的提翁编纂的《实用天文表》(Theon of Alexandria, Handy Tables),同时受到拜占庭帝国官方基督教带来的亚里士多德宇宙论的影响。8世纪时,托勒密天文学曾由聂斯托利派一位遭流放的隐修士带入中国,包括对《占星四书》的翻译。

9世纪至11世纪发生了第一次拜占庭人文主义运动(the first Byzantine humanism)。国家官方在君士坦丁堡建立教育中心,有如以数学家莱昂(Leon the mathematician, c.790–869)为中心的圈子,传授、校勘希腊科学文本(我们今天看到的大多数希腊科学文本最早的写本便可追溯到这一时期),并与阿拉伯科学有了更多接触。这一时期最为知名的拜占庭科学家可能是普塞洛斯(Michael Psellos, 1018–1078)。从古字体学(palaeography)来看,这一时期也见证了希腊语写本书体的变化,为了便于快速缮写大量写本,抄写者们从安色尔体(uncial,一种大写[majuscule]字体)转向了小写(miniscule)字体。

第四次十字军东征攻占君士坦丁堡(1204年),标志着上述学术传统的结束。拉丁征服者关闭了拜占庭的教育机构(pandidaktirion),并劫掠了拜占庭写本,大部分拜占庭学者都逃亡到了尼西亚(Nicea)。13世纪的拜占庭世界是一个分裂的世界。Nikolaidis教授特别澄清,同一时期虽然见证了蒙古帝国的扩张,但蒙古帝国并未真正侵入、征服过拜占庭世界的疆域。

在澄清上述背景后,Nikolaidis教授进一步讨论拜占庭天文学中在马拉盖之前的阿拉伯影响。阿拉伯科学的最早影响见于活跃于775年左右的占星学家斯特法诺斯(Stephanos the astrologer),这一时期拜占庭天文学家曾为阿拉伯帝国的哈里发服务。此后第二批体现出阿拉伯科学影响的拜占庭文本,就是来自第一次拜占庭人文主义运动时期(11世纪)之后。在一份现存的正文写于1032年左右的《至大论》写本(MS. Vaticanus Graecus 1594)中,就有可以追溯到12或13世纪的注文(scholia),其中包含对托勒密星表和“现代人”(neōteroi, the “moderns”)数据的比较,对829年在大马士革进行的一次秋分点观测的提及,以及对阿拉伯天文学家伊本·阿拉姆(ibn al-Aʿlam,逝于985年)星表的使用等。这也体现了拜占庭天文学重视占星学技术计算的传统,但与此同时占星学却又是被教会官方谴责的。Nikolaidis教授提到的第二份文本是1072年左右的《计算各种模型的方法》(Methods of Calculation of Various Hypotheses),由一位不具名的作者作于君士坦丁堡,其中记录了1072年5月20日观测的一次日食——在一个并不重视观测的天文学传统中,这也足以证明阿拉伯天文学的影响。最后,目前现存唯一的拜占庭星盘(现藏于意大利布雷西亚市立博物馆[Musei Civici, Brescia])也是来自这一时期,这件仪器中有显著的阿拉伯—波斯印记,但可能是为拜占庭的使用者制造的。到了12世纪,阿拉伯天文学已经为拜占庭人熟知,有许多写本证据,并且有一些阿拉伯天文学术语已经被希腊化。

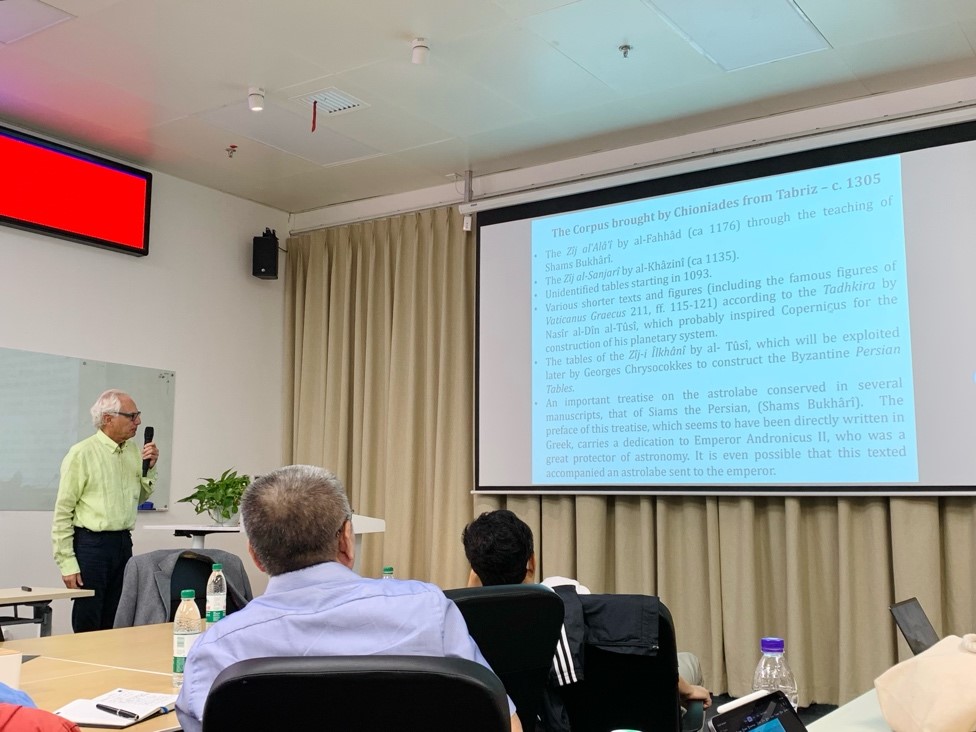

随后,Nikolaidis教授转入介绍拜占庭与伊斯兰天文学的在马拉盖的第一次正式相遇。拜占庭天文学家基奥尼阿得斯(Georges Chioniades)起初在君士坦丁堡学习天文学,但在城市很快被十字军攻陷后,就动身通过特拉布宗到大不里士的沙漠旅队(Caravan Trebizond-Tabriz)前往波斯。在大不里士,基奥尼阿得斯跟随著名学者沙姆斯丁·布哈里(Shams al-Dīn al-Bukhārī)学习,后者向他传授了马拉盖学派(the School of Maraga)的天文学。之后,基奥尼阿得斯从大不里士向拜占庭带回了大量伊斯兰天文学著作,并将其翻译为希腊语(我们现在看不到原来的波斯语版本)。

Nikolaidis教授介绍马拉盖天文学在拜占庭的传播情况

马拉盖天文学在拜占庭的进一步传播见于特拉布宗神父曼努埃尔(Manuel)及其学生等的活动。其中产生了拜占庭天文学史上最重要的著作之一,克律索科刻斯《波斯天文学大成》(George Chrysokokkes, Persian Syntax of Astronomy, c.1347),这一文本目前仍未被整理出版。值得注意的是,克律索科刻斯将这些知识称为“波斯天文学”而非“蒙古天文学”,该书中包含了著名的图西《伊尔汗天文表》(Zīj-i Īlkhānī)等天文表的翻译和使用。君士坦丁堡牧首学校(Patriarchal School)校长梅利忒尼奥特斯(Theodore Meliteniotes, c.1320–1393)也写作了《天文学三书》(Astronomical Tribiblos),其中教授了算术与星盘的使用、托勒密天文学和波斯天文学。梅利忒尼奥特斯在写作时,特别选取了相同的例子去说明托勒密和波斯天文学的计算方法,以使读者能够比较二者的优劣(由于讹误,波斯方法并不一定总在精确性上胜出,但比较便捷)。在这种对综合的尝试后,拜占庭天文学者也抛弃了对托勒密作为“不信(基督教)者”的拒斥,而开始同时研究托勒密与波斯天文学。

Nikolaidis教授特别提到,这些被带回拜占庭帝国的马拉盖天文学知识中就包括了著名的图西双轮。在《天球运行论》中,哥白尼只具名引用了普罗克洛斯(Proclus),但在他对水星运动的处理中实际上运用了图西双轮。我们知道哥白尼懂希腊语,并曾经到访罗马的图书馆,而这一图书馆中就藏有包含图西双轮的写本。

14世纪,拜占庭天文学家开始使用波斯和托勒密星表计算日食,其背景是哲学家在国家官僚体系中获得了新地位,以及日月食计算本身获得了新的重要意义,将科学问题与政治辩论联系在一起。同样是在14–15世纪,还发生了与西欧的碰撞与融合:在东西方教会重新接触的背景下,拜占庭科学与西欧科学也产生了很多交流。同时,以卡拉派犹太人(Karait Jews)为中心,也形成了一个地中海交流网络,促进了人员与知识的往来。

在讲座的总结部分,Nikolaidis教授对蒙古天文学在拜占庭和中国的不同发展进行了比较和讨论。第一,二者事先有着不同的背景:在蒙古天文学传入之前,中国有着自己非常不同于伊斯兰的天文学传统;而拜占庭此前拥有的天文学知识传统同样是基于托勒密,并在马拉盖学派传入之前已经与阿拉伯天文学有所接触。第二,二者有着不同的观测传统:中国天文学家是天空观察者,在蒙古天文学之前就发展出了复杂的观测仪器、建造天文台,并在元朝继续延续了这一传统;而拜占庭人则并非观测者,我们目前没有任何关于拜占庭天文台甚至天文仪器的证据,他们只对天文学的数学计算方面感兴趣,并从托勒密或伊斯兰天文学家的星表中获得观测数据。

最后,作为一个附记,Nikolaidis教授简要介绍了17世纪左右希腊人对中国重新发生的兴趣。当时的希腊东正教与沙皇俄国有着密切的关联,许多希腊人到莫斯科求学,并从俄国人那里获得了关于中国的信息。1674年,俄国外交官斯帕法里(Nicolas Milescou Spathary)受到沙皇阿列克谢(Tsar Alexis)派遣出使中国,到达康熙皇帝的朝廷,并与南怀仁(Ferdinand Verbiest)有过多次接触,后者曾将一部耶稣会科学著作交给斯帕法里请后者带回给沙皇。希腊学者、天文学家克律桑托斯(Chrysanthos Notaras)正是在莫斯科接触了斯帕法里报告的有关中国的信息,并基于斯帕法里所写的一部关于中国的著作(该书本身又大量基于卫匡国《鞑靼战纪》)自己写了一部类似主题的书籍,点燃了拜占庭对中国的重新兴趣。

在讲座后的问答讨论环节,吴国盛教授进一步追问了14世纪拜占庭关于日食的争论如何具有政治意涵;Alberto Bardi老师追问了在斯帕法里和克律桑托斯的行旅及著作中,他们是否携带了天文表等信息;北京大学郭津嵩老师追问了《伊尔汗天文表》在拜占庭的使用情况;王哲然老师追问了“马拉盖学派”应当如何界定和谈论,以及图西的身份问题;沈宇斌老师追问了哥白尼与图西双轮之间的关联究竟是否可以确证。主讲人Nikolaidis教授对这些问题一一作了补充和解释。

在讲座结束后,吴国盛教授向Nikolaidis教授赠送了清华大学科学史系和科学博物馆的纪念礼物。

撰稿:黄宗贝

审核:沈宇斌、蒋澈