2025年4月15日下午3点,清华大学科学史系在人文楼科学史系系厅举办了清华科史哲讲座第89讲。本次讲座由清华大学科学史系副教授陆伊骊老师主持。来自英国利兹大学科学史与科学哲学系的格雷戈里·拉迪克教授(Gregory Radick)做了题为“有争议的遗传:孟德尔之争与生物学的未来”的报告。

在讲座的一开始,拉迪克向听众们提出了一个设问:“遗传是命中注定的吗?”拉迪克给出了自己的见解:各方权威给出的答案也会不同。拉迪克援引了中国古代,司马迁所著的《史记》第四十八篇〈陈涉世家〉中的名言“王侯将相宁有种乎?”。他对比了现代遗传学教材iGenetics中基因决定着遗传的观点,以此引出遗传决定论的历史延续性。

为了进一步讨论这个看起来具有开放式回答的问题,拉迪克决定从现代遗传学的源头,也就是被尊称为“现代遗传学之父”的孟德尔的工作开始探寻。拉迪克以豌豆的圆皮、皱皮等性状上的区别为例,带领大家回顾了历史上著名的,由孟德尔设计并长期开展的豌豆杂交实验。拉迪克指出这个实验中两个问题所在:其一、所有的性状(trait)都是二元的,即两种不同的性状形成对比。这种二元的划分是足够严谨的吗?其二、不同性状是否必然对应不同基因?对于第二个问题,拉迪克指出,现代遗传学已明确指出:表型性状由基因型、其他基因及其产物的相互作用以及环境因素共同决定。然而,拉迪克指出,iGenetics教材中的习题等具体例子仍然在强化“基因决定性状”的观念。

接着,拉迪克教授梳理了20世纪初关于孟德尔遗传学的争议。对于孟德尔实验的讨论,在1900年学界重新发现孟德尔工作之后就立刻开始了。争论双方的代表人物分别是英国剑桥大学生物学家,同时也是孟德尔学派的坚定支持者,威廉·贝特森(William Bateson, 1861—1926);以及持反对观点的生物统计学派代表人物,英国牛津大学生物学家韦尔登(W.F.R. Weldon, 1860—1906)。尽管这一切在今天并不是那么著名,但是在当时,两人都是英国皇家学会会员,他们引领的这场争论也是那个时期生物学界的热门话题。直到1906年韦尔登由于患急性肺炎突然逝世,这场争论才平息下来。拉迪克主要为我们介绍了韦尔登未公开发表的学术观点。在韦尔登1904年发表的论文中,他对孟德尔的实验提出了如下的质疑;“只需精心挑选具有特定血统背景的男女婚配案例,我们几乎可以肯定地证明:在其后代中,深色眼睛对浅色眼睛呈显性遗传规律,反之亦然。这一遗传规律对于特定血统家族的有效性,或许正如孟德尔定律对他培育的豌豆、以及其他可能具有相似遗传史的豌豆那般准确;但若普遍适用于所有深色与浅色眼睛的父母——即任意血统中恰好拥有特定眼睛颜色的婚配个体——该规律便会失效。”

图 1 贝特森与韦尔登的合影。由拉迪克在讲座中提供。

拉迪克在介绍韦尔登的观点时指出,韦尔登本人也曾对在讲座一开始提到的,关于孟德尔实验的两个问题的前者,也就是性状是否都是二元的这一问题做出了回应。在韦尔登的观点中,生物表现出的性状并非是严格地二元的。韦尔登在1902年关于水蚤Daphnia的研究论文中写道:“显然,脊柱的发育状态……既非完全由后天获得,亦非纯粹由遗传决定。它同时隶属于这两个范畴。一只具有特定遗传背景的水蚤,若在某种特定化学成分的溶液中生长,其脊柱便会呈现特定的长度。由此我们可以看出,生物体的性状特征是由环境和遗传这两类因素相互作用共同决定的,其机制极为复杂。”拉迪克指出,韦尔登的学说没有被教科书采纳成为主流有很多原因。从教学的角度来看,韦尔登的学说似乎没有孟德尔实验的结论那般简洁。韦尔登的过早逝世使得他未能进一步推广和完善自己的学说,等等。

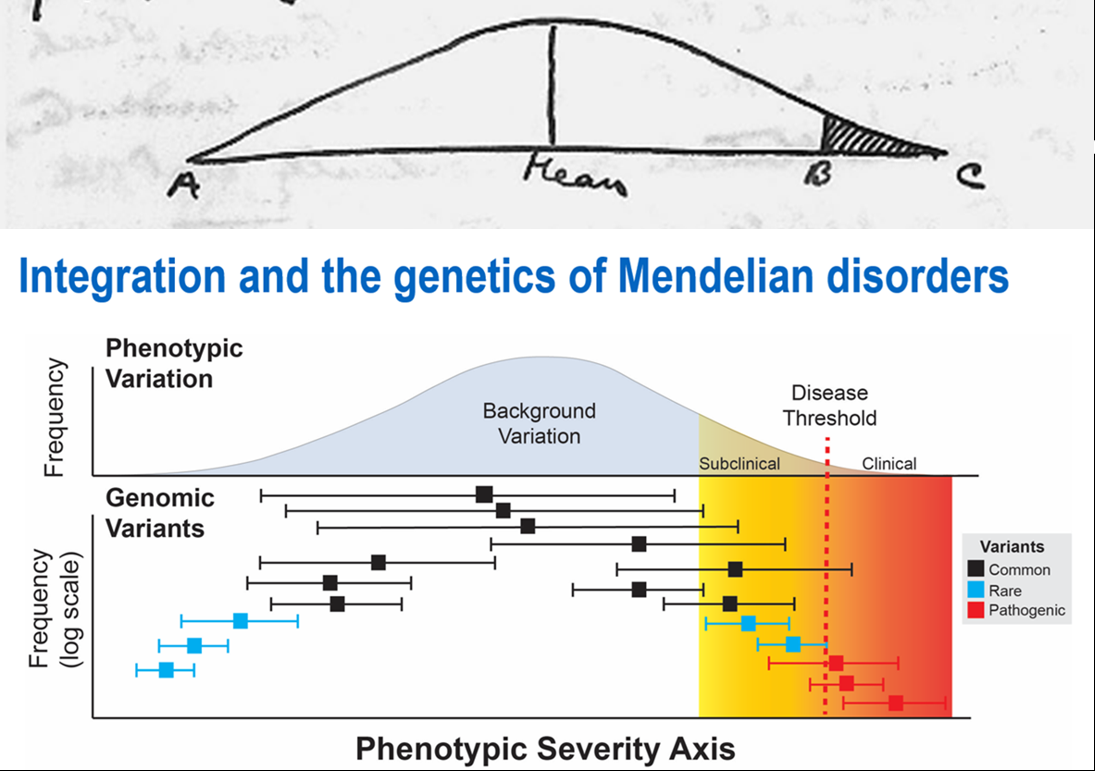

作为今天的研究者,拉迪克教授探讨了“反事实”(counterfactual)推理的学术价值,即通过追问“如果历史走向不同会怎样?” 来探索历史的其他可能性。他强调,这种研究并非虚构事实,而是基于有证据的学术猜想,旨在反思科学发展的偶然性。反事实推理的用意何在?拉迪克给出了来自三个方面的动机:遗传学、科学教育和认知科学。拉迪克分别举了例子进行说明。从遗传学本身来说,韦尔登的学说与现代遗传学家的观点更契合,尤其适合处理复杂遗传现象。就科学教育的角度而言,从韦尔登的实验为起点,可以减少学生对基因决定论的误解。 在认知科学层面,反事实研究能激发对现有科学范式的重新思考。他引用彼得·鲍勒(Peter Bowler)2013年的著作 Darwin Deleted:Imagining a World Without Darwin (2013); 中译本《如果没有达尔文:基于科学的推想》(2017),进一步说明反事实推理在科学史学界的意义。此外,拉迪克教授展示了韦尔登与现代遗传学家的配图对比(图2),体现了韦尔登的前瞻性。

图 2 韦尔登在论文中的绘图与现代遗传学家在论文中的配图。在韦尔登的论文中,他用这张配图来说明孟德尔实验中对于性状的二元划分大约相当于这张图中AB和BC两段。在现代作者的论文中,这个配图用来说明生物遗传学的复杂性。拉迪克在看到二者的形式极为相似后,联系了论文作者并向他展示了来自100多年前韦尔登的绘图。拉迪克描述道:“韦尔登的绘图让他感到非常意外和惊喜”。

在讲座结束后,陆伊骊老师和其他在场师生与拉迪克教授展开了热烈的讨论。陆伊骊老师从连续性和非连续性差异的角度探讨了遗传途径,拉迪克教授回应称,这种差异分类是孟德尔遗传编史学下的产物,实际上,性状差异未必严格遵从连续或非连续的轴线。蒋澈老师和南开大学的黄相輔老师询问了学界对反事实作为历史方法论的回响,黄相輔老师特别提到伦敦大学的Jon Agar教授曾在英国科学史学会年会上公开否定反事实推理进入严肃学术范畴的可行性。在场的研究生和访客还从物种演化、英国通俗科学等视角与讲者进行了交流。

拉迪克教授向感兴趣的师生推荐了他的英文专著,并透露该书的中译本将于2025年底由中国科学技术出版社出版。他对中国的译者和出版社表示了感谢。

撰稿:骆昊天

审核:陆伊骊