清华大学科学史系成立于2017年5月16日,至今已走过五载光阴,规模初成。值此系庆五周年之际,因受疫情影响,遗憾无法与各位师友相聚共庆。在此,我们特别辑录过去一年本系主要的新闻动态、活动纪要、科研及教学成果等,回顾过去,继往开来。

壹 / 学术活动

系学术例会

周三系学术例会是本系全体师生每周一次的学术聚会,每周由1–2位主讲人报告自己的最新研究进展,同时师生间还利用这一平台交流学术信息、发布系务通告。

在过去一年中,本系共举办学术例会29期(2021年5月19日第90期—2022年5月11日第118期),持之以恒,风雨无阻。

清华科史哲讲座

自成立以来,本系累计邀请国内外专家学者举办了50场“清华科史哲讲座”,交流介绍前沿研究动态。这一讲座系列形成了本系颇具特色的学术活动品牌,广受校内外师生同行关注。

在过去一年中,尽管受疫情影响,我们仍然以线上、线下相结合的多种方式举办了8次清华科史哲讲座。

历史认识论及其应用——以十三世纪欧洲科学家大阿尔伯特为例

主讲人:Katja Krause(马克斯·普朗克科学史研究所、柏林工业大学)

时间:2021年5月21日

炼金术的挑战——语文学、理论与实践

主讲人:Mike Zuber(昆士兰大学高等研究院)

时间:2021年10月8日

再论牛顿对万有引力的推演

主讲人:Adwait Parker(清华大学哲学系)

时间:2021年11月27日

解剖视觉——早期现代欧洲医学的观看之道

主讲人:赵文睿(美国哥伦比亚大学历史系)

时间:2021年12月18日

感知与类比——在17世纪下半叶的英国解剖脉搏

主讲人:黄怡洁(剑桥大学科学史与科学哲学系)

时间:2021年12月30日

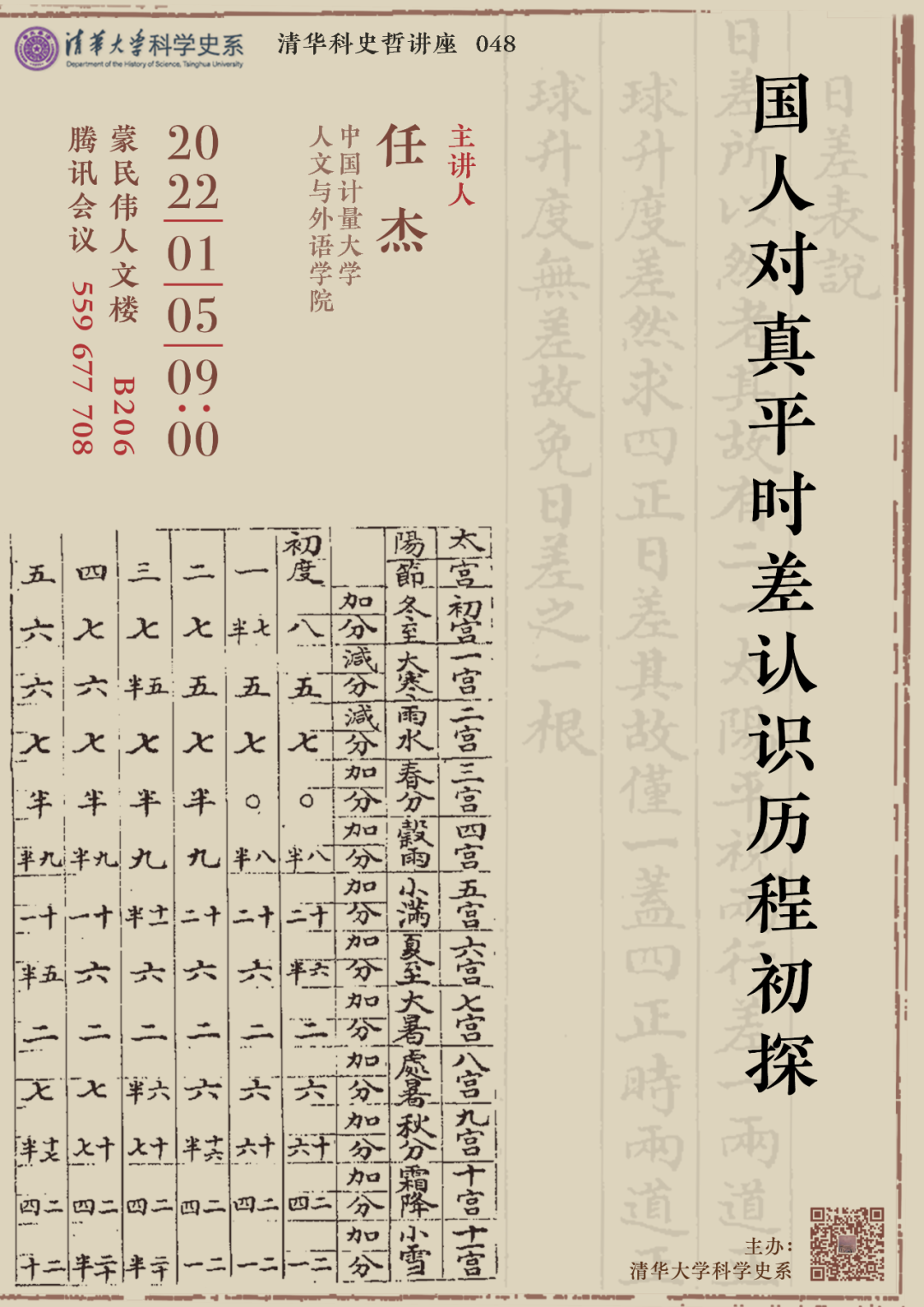

国人对真平时差认识历程初探

主讲人:任杰(中国计量大学人文与外语学院)

时间:2022年1月5日

时间之谜与存在的有限性

主讲人:刘任翔(清华大学哲学系)

时间:2022年3月3日

科学史、人文学科与全球事务初探

主讲人:Neal Koblitz(华盛顿大学数学系)、Ann Koblitz(亚利桑那州立大学)

时间:2022年4月28日

贰 / 学术成果

学术著作

描述的科学:欧洲文艺复兴时期的自然志

[美] 布莱恩·欧格尔维 著

蒋澈 译

北京大学出版社

2021年8月出版

转换视角看科学

刘兵 著

生活·读书·新知三联书店

2021年11月出版

希腊科学

[英] 杰弗里·劳埃德 著

张卜天 译

商务印书馆

2021年11月出版

分支科学哲学导论

王巍 著

科学出版社

2022年1月出版

牛顿手稿漂流史

[英] 莎拉·德里 著

王哲然 译

湖南科学技术出版社

2022年3月出版

爱因斯坦晚年文集

[美] 爱因斯坦 著

张卜天 译

商务印书馆

2022年3月出版

技术哲学经典文本

吴国盛 编

清华大学出版社

2022年5月出版

科研项目

- 吴彤教授:国家社科重大项目“科学实践哲学与地方性知识研究”(获结项证书)

- 王巍教授:国家社科一般项目“社会科学方法论前沿问题研究”(哲学学科,获立项资助)

- 蒋澈助理教授:国家社科青年项目“欧洲中世纪博物学文献研究与译注”(世界历史学科,获立项资助)

- 吴国盛教授:中国科协“杨振宁学术成长资料采集项目”(获立项资助)

- 胡翌霖副教授:中国科协“张钹学术成长资料采集项目”(获立项资助)

- 刘年凯助理教授:故宫博物院开放课题项目“多视角下的故宫博物院藏清代权衡器研究”(获立项资助)

叁 / 师资建设

在过去一年中,本系欣喜地迎来两位年轻教师入职,出任本系助理教授。

- Alberto Bardi

- 生于意大利,2017年取得慕尼黑大学拜占庭研究博士学位,曾任耶路撒冷希伯来大学历史系博士后。主攻天文学史、中世纪研究、拜占庭研究。著作有《拜占庭的波斯天文学》(2021)、《贝沙里翁的天文学及其文化背景》(即出)。

- 刘年凯

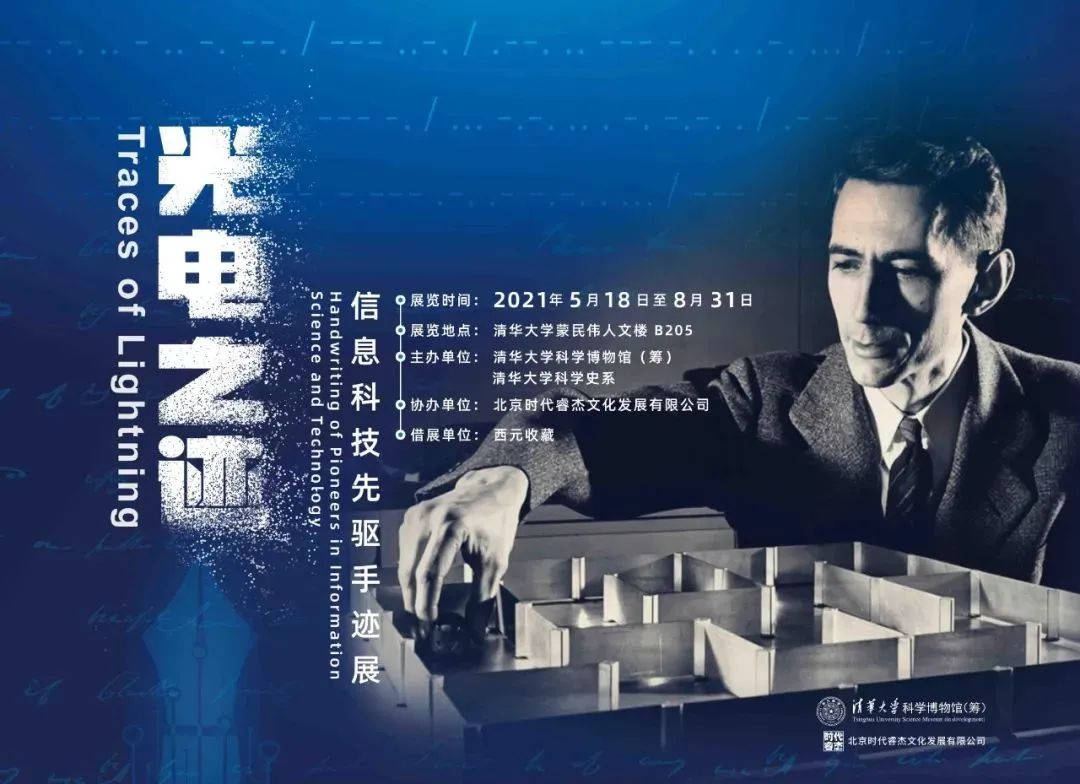

- 2017年博士毕业于北京大学城市与环境学院,主要研究方向为近现代科学仪器史、中西计量史、科学博物馆学,主持故宫博物院开放课题等项目。负责清华大学科学博物馆(筹)收藏工作,策划过“百年器象——清华大学科学仪器历史展”“光电之迹——信息科技先驱手迹展”等展览。

肆 / 教学培养

科学史辅修专业

自2018年开设科学史本科辅修专业至今,本系一直高度重视辅修专业同学的学习培养。

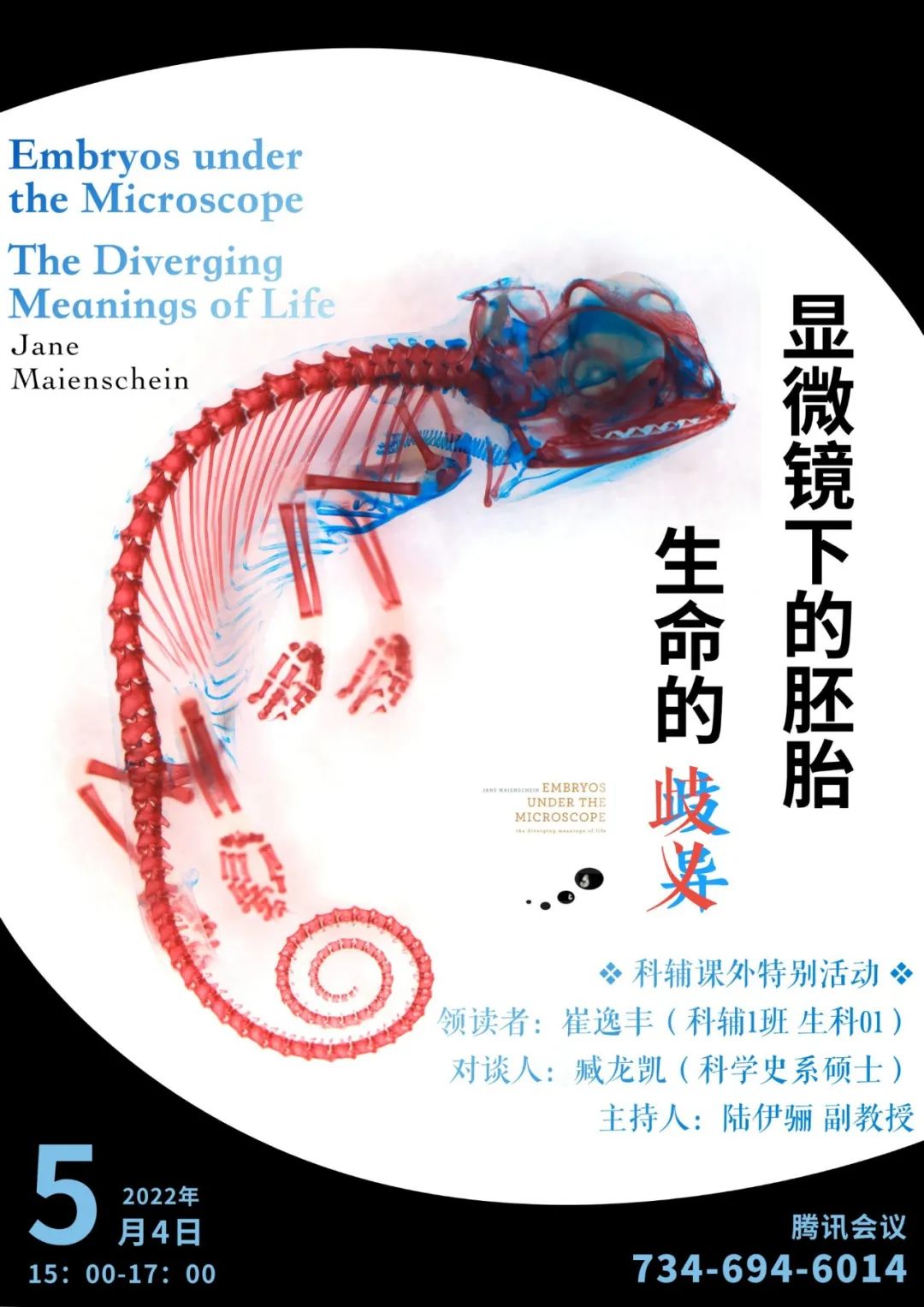

在过去一年中,我们举办了毕业生座谈会(2021年6月21日)、新生见面会(2021年9月15日)、课外读书会(2022年4月29日)等活动,增进师生交流。2021年7月,本系迎来2021级科辅16名同学;2022年3月,本系迎来2022级科辅5名同学。

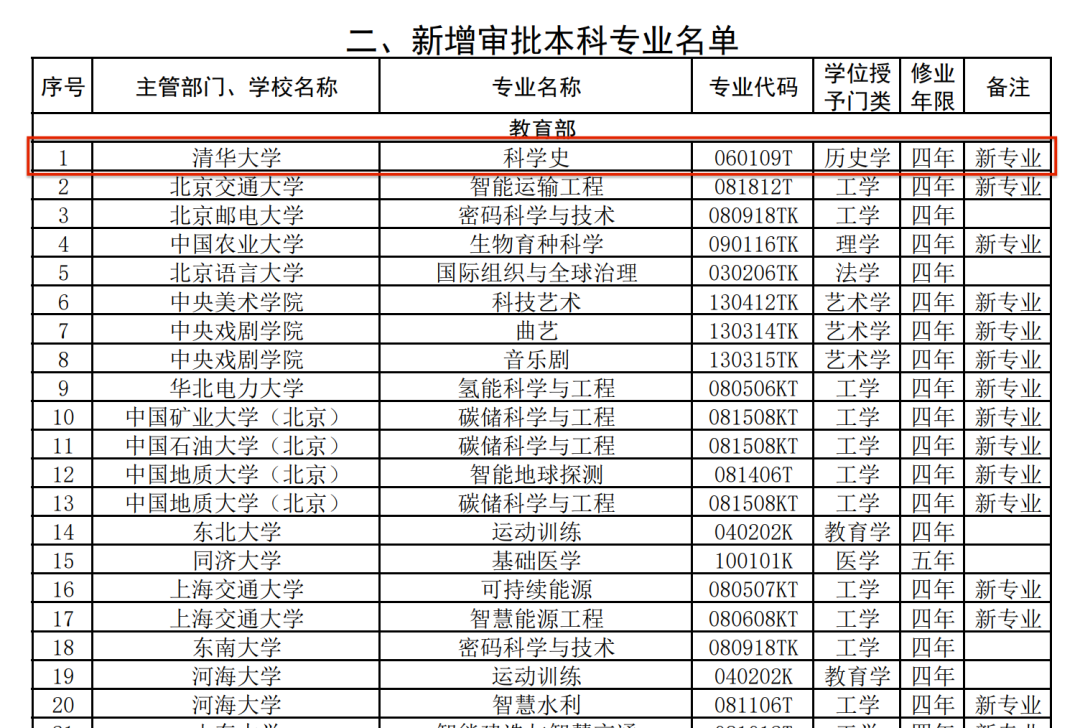

科学史本科专业

本系将积极努力建设好科学史本科专业,为清华大学的通识教育事业和中国的科学技术史学科建设做出应有的贡献。

通识课程与教学项目

自成立以来,本系一直积极参与清华大学本科通识教育事业,致力于培养具有跨学科视野和文理综合发展潜力的精英人才。

2021–2022学年,本系教师为清华大学本科生开设了共20门课程。其中,吴国盛教授的《科学通史》、胡翌霖副教授的《技术通史》、蒋澈助理教授的《博物学史》三门课程入选首批清华大学优质通识课程建设计划(2021年11月)。

在2021年清华大学教学成果奖评选中(2021年7月),本系多位教师参与的教学项目获奖:

- 王巍教授作为主要完成人之一的“清华大学通识教育改革及课程体系建设”获特等奖。

- 吴国盛教授作为主要完成人之一的“实时大规模高质量知识共享的有益尝试——‘未央班’与‘克隆班’”获一等奖。

- 郑方磊、蒋澈助理教授作为完成人的“以本土人文研究需求为导向的欧洲古典语言系列课程建设”获二等奖。

伍 / 清华大学科学博物馆

2018年4月24日,清华大学第14届党委第31次常委会决定成立清华大学科学博物馆(筹),任命吴国盛教授为馆长。本系主持清华大学科学博物馆的内容建设和日常管理,并且通过科学博物馆平台,推动清华校内学科交叉与文理融合,面向公众传播科学文化。

展览活动

- “百草可观——中西药用植物图像展”(2021年5月18日至9月30日,蒋澈助理教授为联合策展人);

- “光电之迹——信息科技先驱手迹展”(2021年5月18日至9月30日,刘年凯助理教授为联合策展人);

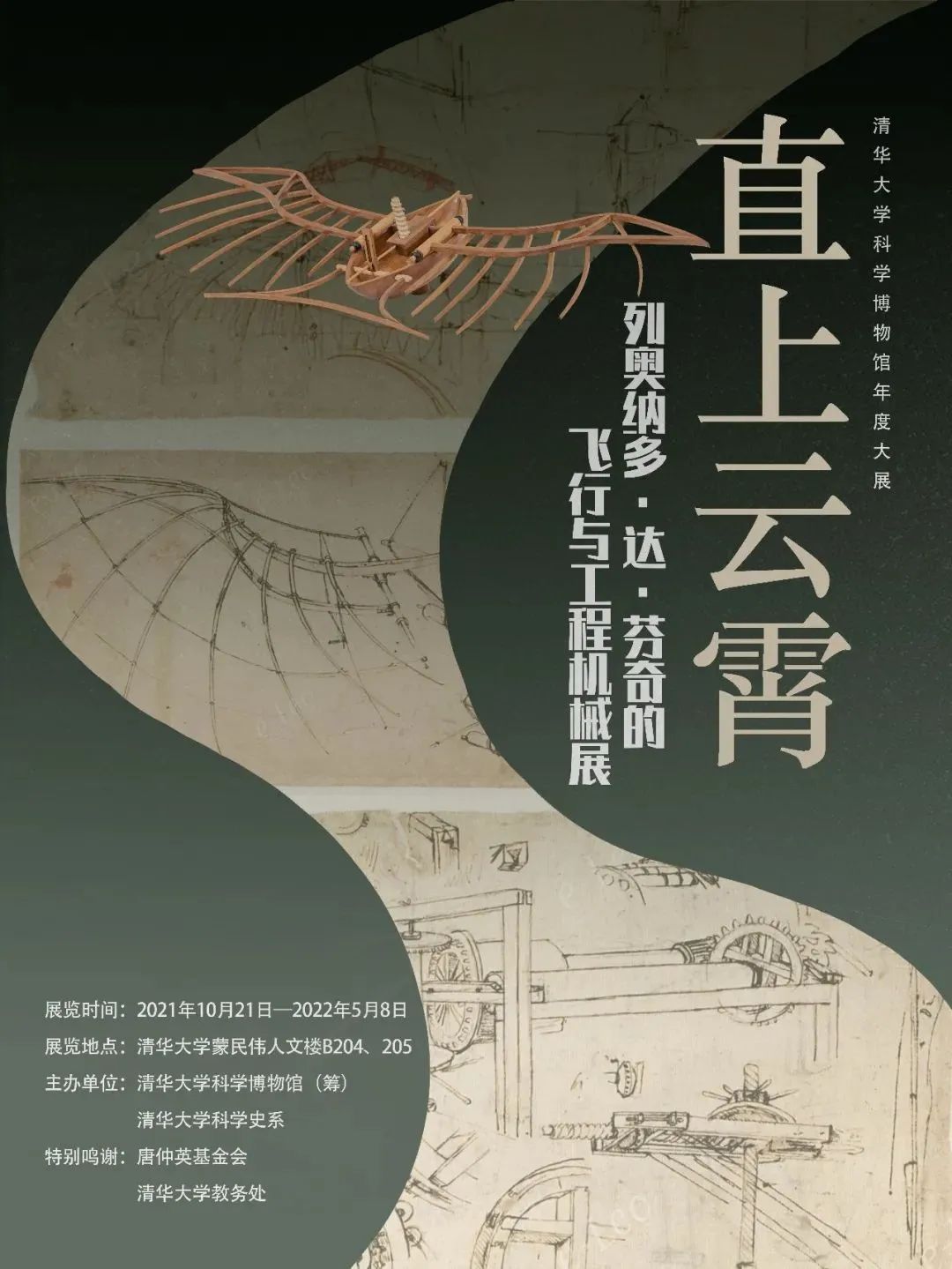

- “直上云霄——列奥纳多·达·芬奇的飞行与工程机械展”(2021年10月21日至今,王哲然助理教授为策展人);

- 另有三季珍品展柜及常设展“百年器象——清华大学科学仪器历史展”日常展出。

据统计,一年间实际到馆参观观众达近万人次,线上数字展厅与公教活动访问达200余万人次(2021年数据)。

清华科学博物馆学论坛

本系与清科博每年举办清华科学博物馆学论坛。2022年4月24日,值清华大学111周年校庆期间,“第四届清华科学博物馆学论坛”暨“中国科学技术史学会科学仪器史专业委员会成立大会”在科学史系系厅(蒙民伟人文楼B206)召开。

作为科学史研究者,我们深知

五年光阴不过是人类知识史的一瞬。

但在这短短的一瞬间里,

我们努力观照和反思科学与技术的千年历程

——从ἐπιστήμη、scientia、格致

直到当下的自然科学与技术前沿。

在古与今、中与西的不断对话中,

清华科学史的风帆已经扬起。

愿她与所有真诚的同行者一道

跨越沧海鲸波,

在学术的海洋上经年常新。

吴彤教授为清科史五周年庆作孔雀一幅