2024年8月26日至30日,第9届清华生命科学史与哲学研讨班在清华大学成功举行。此次活动由清华大学科学史系教授王巍主持,邀请澳大利亚国立大学哲学学院副教授雷切尔·布朗(Rachael Brown)讲授“文化与进化”课程。五天的课程从生物学哲学的视角透视文化进化的相关议题,除正式选课的清华学生外,还吸引了来自清华大学、北京大学、山西大学、首都师范大学、中国人民大学、合肥师范学院、西安电子科技大学、剑桥大学、澳大利亚国立大学等高校的近百名旁听师生。

课程第一讲讨论文化的定义问题。首先铺垫了生物学哲学的三种类型作为课程背景,随后在直观层面介绍了众多文化案例,并特别关注动物是否也像人类一样具有文化。就文化的定义问题,布朗教授讨论了由遗传过程定义文化和由产物定义文化两种进路,指出了前者面临的困难,并援引拉姆齐(Grant Ramsey)的工作提供了一种对文化定义问题的解答。

课程第二讲讨论模因论。道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》书中提出的模因论将模因作为文化进化中的基因或复制子,由此在生物进化和文化进化之间建立了强类比。模因论在提出后饱受争议,布朗教授讲授了丹尼特(Daniel Dennett)针对模因遭受的批评给出的辩护,并在课程最后表达了自己对模因论的怀疑。

课程第三讲讨论当前主流的文化进化理论。援引莱文斯(Tim Lewens)对文化进化理论的分类,刻画了文化进化中历史进路、选择进路和动力学进路的关系。随后布朗教授介绍了动力学进路下两种主流的文化进化理论,即双重遗传理论(dual-inheritance theory)和文化吸引子理论(cultural attractor theory),并结合大神假说(Big God’s hypothesis)和颜色词库等案例分别讨论了两种理论的应用。

课程第四讲讨论作为解释项的文化。首先以海蛇的进化为例引入了“可进化性”(evolvability)的概念,进而提出文化遗传对人类和动物可进化性有何影响的问题。传统观点认为许多表面上非人类动物的“文化”都可以由社会学习的基因遗传所解释,与人类文化并不相当。布朗教授通过对新喀里多尼亚乌鸦、长尾猕猴等动物工具使用案例的讨论反驳传统观点,主张忽视文化可能导致错失进化解释中重要的因果因素,进而错失生物保护所需的重要信息。

课程第五讲讨论作为被解释项的文化。本讲正面处理人类所创造的宏伟文化,特别是人类累积性的技术文化。布朗教授介绍了认知生态位假说(cognition niche hypothesis)、文化生态位假说(cutural niche hypothesis)和社会认知进路(social cognition account)在解释累积性的技术文化时的不同侧重。课程最后还讨论了对人类深过去(deep human past)的假说检验,介绍了就我们获取关于过去的知识的能力的悲观观点和乐观观点。

布朗教授在课程每一讲中间都穿插了多次提问讨论,与听课师生积极互动交流。8月29日上午的课程结束后,布朗教授还与听课师生共进午餐,畅谈学术、生活、工作等话题,增进了与听课师生的交流。

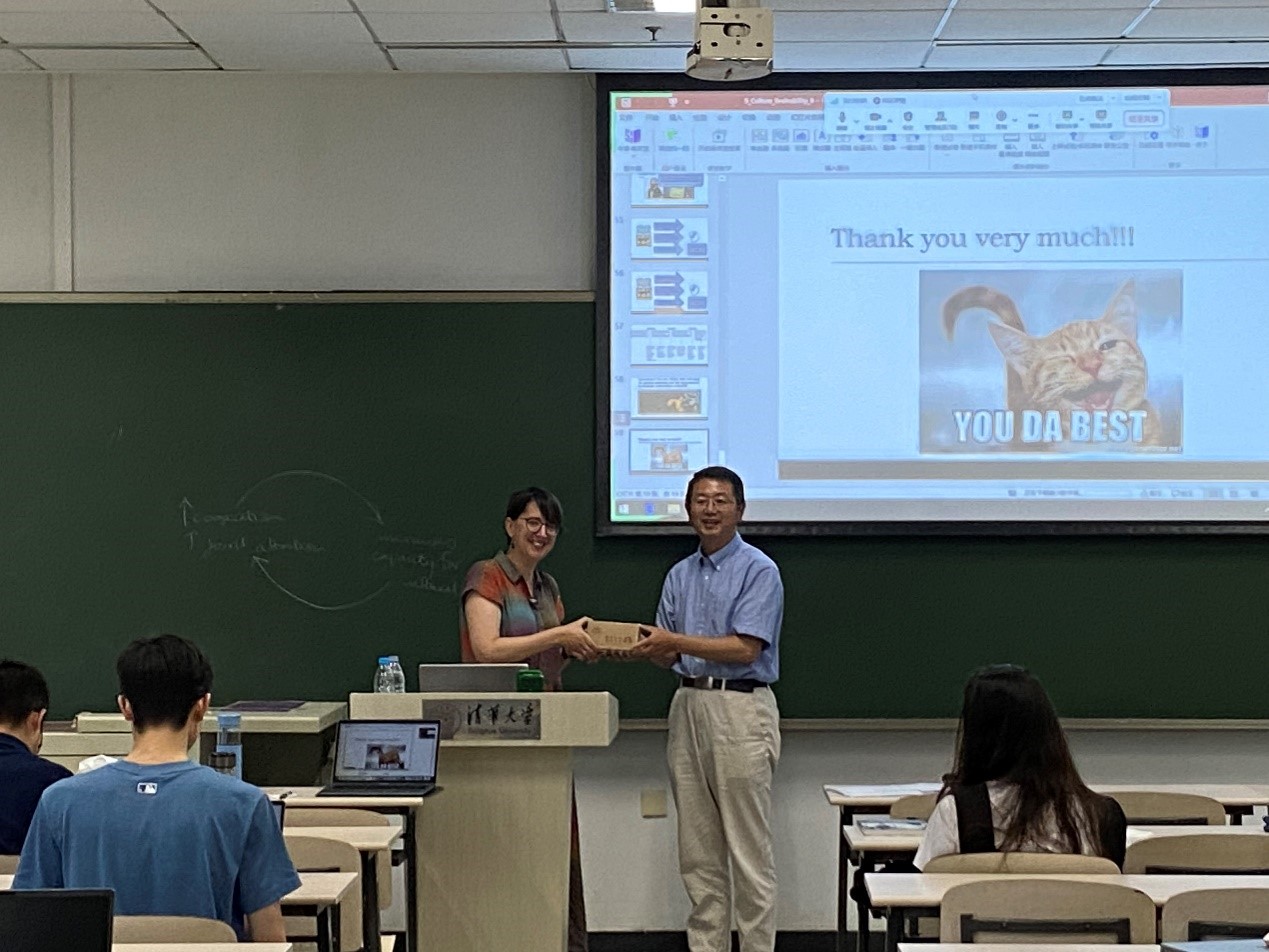

课程结束后,王巍教授向布朗教授赠送清华大学文创礼物表示感谢,随后共同为线下参与的学员们颁发课程证书,并拍照留念。

撰稿:王康桥

审核:王巍