2023年4月19日系学术例会由清华大学科学史系副教授沈宇斌主讲,报告主题为:全球科学史的编史学和实践——以“作物景观”为例。报告分为两个部分。

在第一部分,报告人从编史学角度对“全球转向”的起源、特征、面临的挑战和问题作了介绍。报告人指出,近年来英语学界的科学史领域出现了一股较为明显的“全球转向”,已经有一些学者通过较为细致的理论探讨和实践研究来提倡书写“全球科学史”。当前的全球科学史研究认为,科学只是特定空间文化实践和地方性知识,西方和非西方世界都有各自的科学知识,而且没有高低优劣之分,由此现代之前的非西方世界科学史研究也有其合理性和合法性;现代科学有着多元起源和发展过程,并不是从西方的中心单线地传播到非西方世界的边缘,而是出于各种利益和目的,通过众多的人和物组成的各种地方、跨国和全球的空间网络,不断地被制造、再生产、移动、流转、交流、翻译和本土化。

在报告人看来,这些都是科学史学科自身发展的产物,尤其是建立在1990年代以来科学史“物质转向(the material turn)”和“空间转向(the spatial turn)”的基础之上。报告人进而从编史学的角度对“全球转向”过程进行了梳理:

西方的科学史学科在20世纪初诞生的时候就有强烈的国际主义关怀,强调科学和人类的统一性,关心现代科学的多元起源和在世界各地的传播问题。

到了1970-1980年代,随着科学知识社会学、“文化转向”和后殖民主义的兴起,情况发生了巨大的变化。以爱丁堡学派和巴黎学派为代表的科学知识社会学鼓吹科学的社会建构论,认为科学知识跟其他的人类知识一样,都是特定社会背景下的人类实践活动的特定产物,是为了追求社会成员利益而进行协商和修辞的结果。在他们的影响下,科学史家开始关注到“空间”、“网络”、“物质”、“流动”的问题。这是当前全球科学史研究中“物质性”和“空间性”的重要缘起。

而巴黎学派的代表学者布鲁诺·拉图尔的影响似乎更为重要。他在1980年代系统阐释了所谓的“行动者网络理论”,认为社会和自然世界中的所有事物都处在不断变化的人类(actor)与非人类行动者(actant)构成的关系网络(networks)中,在这些关系之外再无他物。拉图尔的术语和方法在当前的全球科学史书写中被广泛使用。

从1980年代开始,西方人文学界出现了所谓的“文化转向”,这其中主要是语言和文化人类学的推动,尤其是美国人类学家格尔兹的影响。文化转向认为科学知识是一种文化,嵌入在象征和意义之网,具有其特定地点和场合的意义,也就是有空间性。他们尤其鼓吹文化的相对主义和多元主义,西方的科学与非洲“土著的科学”都有平等的地位,没有高低,都是地方知识或者说乡土知识(local/vernacular knowledge)。受到这种思潮影响下的科学史研究则拓宽了研究的空间尺度,关注非西方世界的地方“科学知识”和“科学体系”。不再像萨顿和李约瑟那样预设科学的统一性,而是强调科学文化的相对性和多元性,使得这类研究具有自身的合理性和合法性。文化转向带来的另一个结果,就是特别关注承载地方知识的文字和视觉文本这类物质载体,以及它们在不同空间的流动性问题。

这一时期,后殖民主义的兴起也为探讨帝国、殖民和科学的关系提供了新视角。报告人特别指出,这一时期后殖民主义科学史的一个重要贡献,就是将帝国科学在帝国和殖民地等空间中移动的问题引入到科学史的领域。

上述三种潮流(SSK、“文化转向”、后殖民主义)到1990年代就引发了科学史的“物质转向”和“空间转向”, 这两股转向一直到现在还在不断发展。

科学史的物质转向主要关注在科学知识的生产和传播过程中,实践者、物质材料、工具和机器等各种事物/物品之间复杂互动。也有学者称之为科学“事物或物品的历史”(history of things)。重要的著作就包括很多科学史学者参与的《近代早期的事物》和《可感知的事物》这两本书。科学史就不再仅仅关心科学家和自然哲学家,还将目光投向那些实际制作物品的工匠。关注物品搜集的博物学和本身就是物质空间的博物馆也成为研究热点。此外,科学物品的搜集、搜藏、生产、使用必然会涉及到交换和贸易,因此物质转向也进一步推动了商业、贸易和科学的研究,商人、中间人、公司以及市场也进入到科学史的视野。

与物质转向密切相关的就是“空间转向”。科学活动和科学知识的生产、传播、接受都是在一定的空间中进行的。到了这一时期,夏平等科学知识社会学的学者也进一步强调科学的地方性(location),并探讨知识是如何在地方之间交换的。学者们进一步讨论科学知识塑造过程中的空间因素。“接触地带”(contact zone)和“交易地带”(trading zone)是“空间转向”中的两个重要概念。

在这两个转向的基础上,进入到2000年之后,随着全球史的兴起,多尺度的空间逐渐扩大到大洋、帝国、跨国乃至全球,从而出现了科学史的全球转向。2004年剑桥大学科学史教授詹姆斯西科德在在Isis发表的这篇重要论文《知识在流动》可以被看作这个转向的开始。

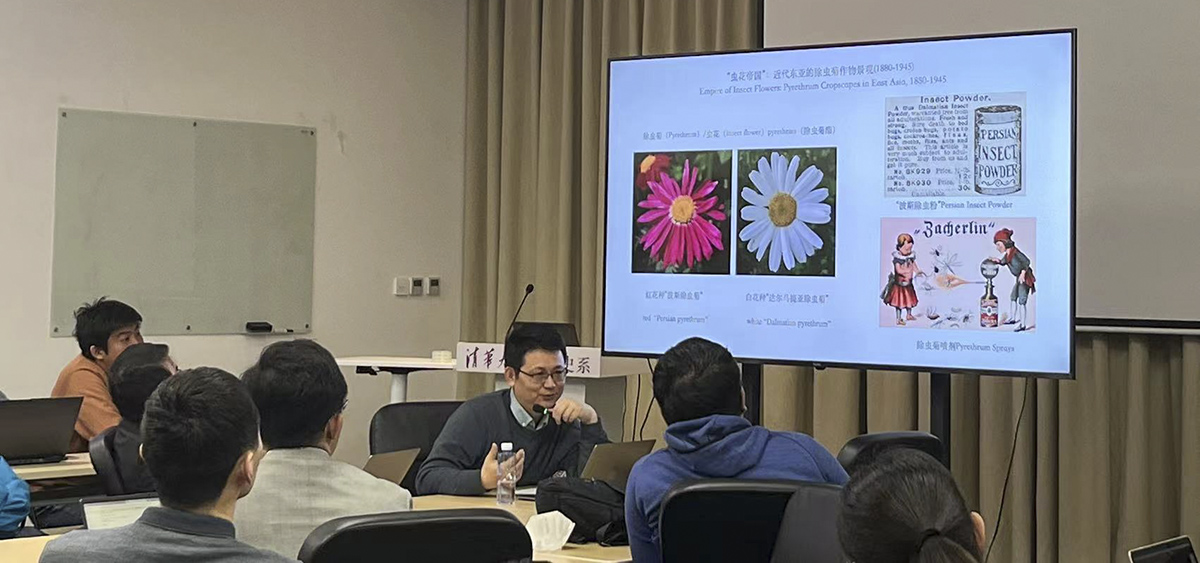

在第二部分,报告人表示自己正在准备一个全球科学史视野下近代中国药用作物景观史的研究计划,并选取了其中的一个个案研究加以介绍——“虫花帝国”:近代东亚的除虫菊作物景观(cropscape)。

“作物景观”(cropscape)是白馥兰等教授发展出的新概念和分析方法,即“围绕某种作物的培植和流动所形成的时空集合,其中包括植物、人群、观念、技术、品味、环境、设备、害虫、劳力、市场等多种因素。”通过分析小麦、茶叶、棉花、柑橘等全球移动的作物景观在时间、空间、规模、非人类行动者、构成和再生产等维度下的不断地形成、扎根、移动或者不移动,他们的研究对已有的全球科学史的书写方式(例如从地方到全球或者从全球到地方这类的单向线性移动)提出新的挑战。

报告人借助“作物景观”这一研究工具,揭示了除虫菊及其作物景观在全球特别是近代东亚地区的形成、发展、移动、解体和重建,及其如何与科学知识、技术、害虫、国家建设、商业市场、农业、工业、公共卫生和中日对抗联系起来的过程。报告人表示,这项研究试图将全球转向引入到中国近现代科学史的书写,希望能提供一些实践的经验。

最后,报告人指出,西方学术界由于其自身发展的逻辑,会不断发生各种转向,但这并不意味着最新的转向就一定是最好的,也不一定要按照新的转向进行研究。如果刻意通过各种并不牢靠、捕风捉影的关联,来否定西方在现代科学起源中的独特性及其内在演进,从文化相对主义来强调非西方的土著知识更胜一筹,是一种极端的做法。全球科学史的书写也应该有一定的范围和限制,并不是所有的现代科学史议题都有全球维度或者说都必须要用全球科学史来进行研究和阐释的。

报告结束后,在场师生同沈宇斌老师就全球史在不同时期的内涵、现代之前的全球史说法是否适用、日本引入除虫菊时是否受到本地知识的影响、使用“作物景观”方法时选取作物的标准等诸多问题进行了充分的交流与讨论。

撰稿人:徐思源

审稿人:沈宇斌